Scrivere recensioni, e prefazioni (postfazioni e via dicendo), è senza dubbio uno degli effetti collaterali della “carriera” di scrittore (nel senso di “colui che scrive” in modo più o meno professionale cercando di lucrarci sopra), e non sempre tali effetti collaterali sono piacevoli, sia per chi scrive, sia per chi ne è l’oggetto. Spesso è molto utile, nonché segnale di alta professionalità, sfilarsi da tali incombenze, onde non compromettere rapporti umani (e professionali) e evitare minacce di qualsiasi tipo, comprese quelle passivo-aggressive (“ma io non valgo niente, hai ragione: solo che potevi essere più gentile”).

Ecco perché la maggior parte delle volte, chi scrive evita di fare recensioni negative: non si delude nessuno, non si rischia di sbagliare (vabbè, c’è anche il rischio di farsi sfuggire qualche nuovo Truman Capote) e si epura la quotidianità da tensioni di cui, per quanto derivanti da incomparabili e impagabili momenti di perfidia, non si sente la mancanza. Tale prudenza nel dispensare critiche viene tuttavia meno ogni volta che dall’altro capo del paradigma comunicativo (avete presente emittente-destinatario?) si evince la percezione di un sacro fuoco impossibile da scalfire o una innocente arte innata, impermeabile a qualsiasi osservazione che non sia “è bellissimo”. Una mediocrità diffusa che cova le sue uova nel nido della resilienza e che grida vendetta agli occhi, alle orecchie, e alla tastiera del PC di qualunque scrittore.

Chi glielo spiega, a tali campioni naïf dell’arte, che davanti a un lavoro mediocre l’unica reazione possibile può essere solo una inevitabile e sana stroncatura? Chi può tradurre nella loro lingua che solo un robusto oppositore, una impietosa e giusta lente di ingrandimento, possa forgiare un elemento o un prodotto artistico mettendolo al riparo da ben più ingiusti detrattori?

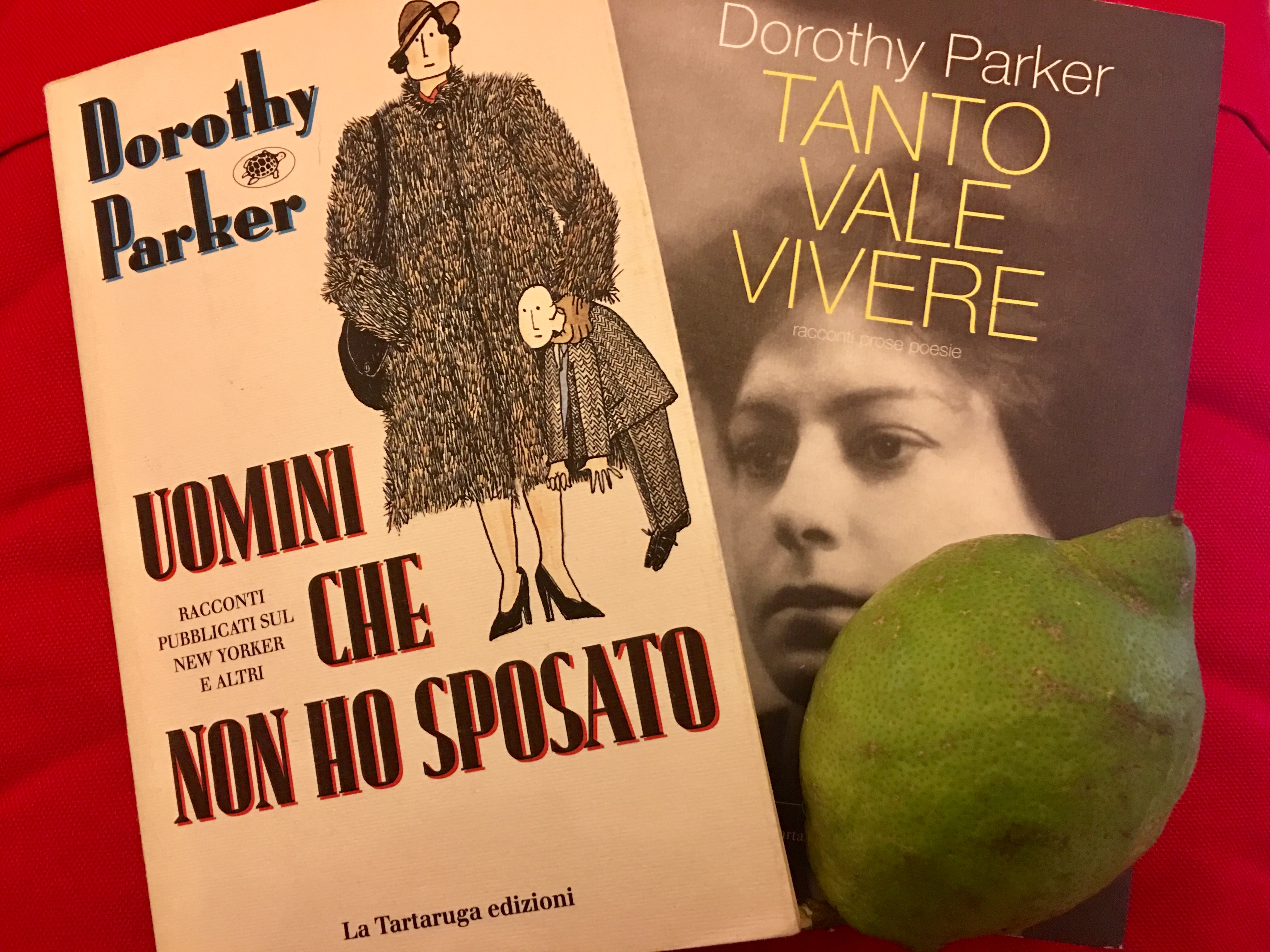

Grande maestra di stroncature – che possiamo anche chiamare recensioni negative per essere più gentili – fu Dorothy Parker (quella di Résumé, di «I rasoi fanno male; i fiumi sono freddi; l’acido macchia; i farmaci danno i crampi. Le pistole sono illegali; i cappi cedono; il gas fa schifo. Tanto vale vivere») che per castigare una commedia disse «La più bella risata che ne abbiamo spremuto è stata pensando a tutti quei presenti che avevano pagato la poltrona dieci dollari» e che, per esprimere la noia provata davanti ad una pièce teatrale, disse: «è uno di quegli spettacoli in cui si riesce a fare un bel po’ di lavoro a maglia. Io ho finito un intero calcagno senza che una sola volta quanto avveniva sul palco distraesse la mia attenzione». Per la Parker non fu mai questione di camuffare il proprio giudizio negativo (o positivo) ma di esprimerlo nel modo più creativo. Questo potrebbe essere l’obiettivo più importante per chi scrive.

In fondo è tutta una questione di opportuni giri di parole: per suggerire a una volenterosa casa editrice di fare meglio con la grafica, potreste infatti scrivere “è un libro che se non avessi aperto, potrei anche fingere di aver letto”; per elogiare un improvvisato grafico, e il suo discutibile lavoro, suggerisco di augurargli/le un corso base di Photoshop (sebbene sia bravissimo con Paint).

Riguardo al contenuto, anche la Parker avrebbe autorizzato a un sempre efficacissimo: “Purtroppo questo libro l’ho letto in condizioni spiacevoli. La luce era accesa».